散记马其昶

作者:张庆

秀才识字读半边,可是遇上昶字,秀才就不灵了,念永不是,念日也不是。而我们班的男生,个个都会准确的念。因为我们“班花”的名字里,有个昶字。后来我读桐城文献,在如云的名家中,对一位叫马其昶的,便多了些关注。

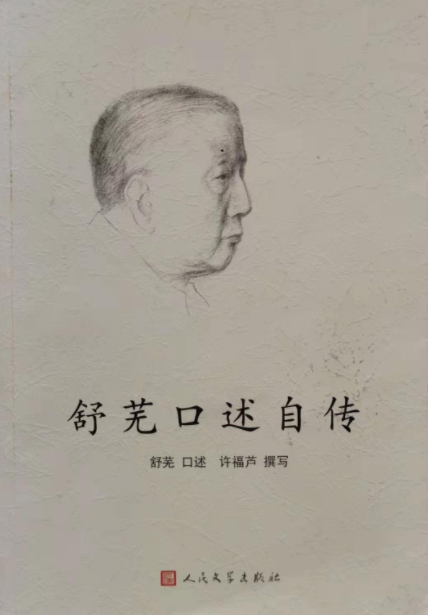

军旅作家许福芦,写了一本《舒芜口述自传》。舒芜的祖先住在桐城的鲁谼山,当地人称为“小方”。家族里挂得上号的,当推方东树、方宗诚,承其余绪的是方守彝、方守敦。新派人物的代表,是方孝岳、方孝远、方令孺、方玮德等。

这本近30万字的自传,披露了54张珍贵照片和一张画像。这唯一一张画像的主人翁,竟是马其昶。原来,马其昶的女儿马君宛嫁给了方守敦的儿子方孝岳,他们的“结晶”便是舒芜。

画像中的瘿木桌椅和花几,稀奇的只应天上有。而坐在瘿木椅上的马其昶,背靠着典古苍劲的《枯木怪石图》,颇有些不同凡响。虽然高高挂起的《携琴访友图》,带来些许人间烟火,不过马其昶的白胡子,没能掩住微微上扬的下巴,这老头倔着呢。

1919年,在北京大学预科教国文的方孝岳,依“父母之命、媒妁之言”,迎娶马其昶的女儿马君宛。整个婚礼完全是新式的,诸如内外宾客的邀请,都是方孝岳一手操办。而新派人物陈独秀、胡适的相继到场,一下子惹恼了“道不同不相谋”的马其昶,拒不出席女儿女婿的新婚典礼。急得马君宛拉来舅舅姚永概,这位陈独秀前任的北大文科学长,勉勉强强救了场。

这一年六月,被马其昶斥为“数典忘祖”的陈独秀,在北京前门外新世界游艺场散发“北京市民宣言”传单,被京师警察厅逮捕,从而引发了全国范围的营救活动。正在热播的《觉醒年代》中,警察总监吴炳湘拿着一叠报纸,告诉狱中的陈独秀,湖南一个叫泽东的年轻人把你捧成了“学界巨子”、“思想界的明星”。吴炳湘对“我祝陈君万岁!我祝陈君至坚至高的精神万岁”的呐喊,似乎有些不屑。而说起旧派文人马其昶、姚永概,竟然联名声援陈独秀时,这位“九门提督”和陈独秀一样,满脸都写着诧异和崇敬。

陈独秀出狱后,办了一场答谢宴。应邀而至的,就有出手相救的马其昶。难怪胡适在写给陈独秀的信中说:

我记得民国八年,你被拘在警察厅的时候,署名营救你的人中,便有桐城派古文家马其昶和姚叔节……。我心中感觉一种高兴,我觉得在这个黑暗社会里,还有一线光明:在那个反对白话文学最激烈的空气里,居然有几个古文老辈肯出名保你,这个社会还勉强够得上一个人的社会,还有一点人的味儿。

舒芜说,马其昶从学于方宗诚、吴汝纶、张裕钊,作为旧派文人的代表,在清末民初,不论京师还是地方,都是叫得响的.当年袁世凯拉拢他参加“劝进”,马其昶以“区区非能事二姓者”而断然拒之。马其昶在京师做过学部主事、京师大学堂教习,清史馆总纂。回到故里,做过桐城中学堂、安徽高等学校的校长。

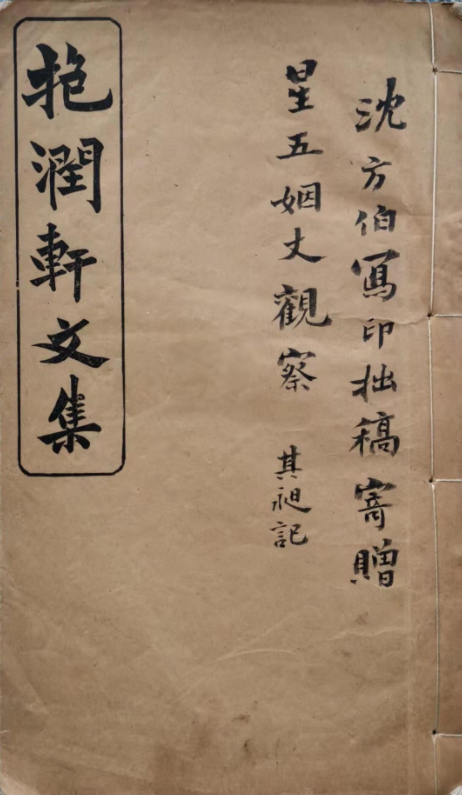

马其昶著作等身,有《桐城耆旧传》《老子故》《庄子故》《屈赋微》《三经谊诂》《抱润轩文集》等17种,计300余卷。《桐城耆旧传》是马其昶的成名作,1990年2月,黄山书社择其善本,经毛伯舟点注后再度出版,定价4.86元。而孔夫子旧书网上,竟标到了180元,有点“洛阳纸贵”的味道。

安庆师范大学孙维城教授,曾承担教育部古籍整理课题“马其昶文集”及大型清史项目中马其昶《抱润轩文集》的点校,著有《马其昶墓志、寿屏浅评》《马其昶文集版本琐议》《桐城派后期文章的现代演变---以现代演变解剖马其昶<抱润轩文集>》《桐城派马其昶<抱润轩文集>点校前言》等,是研究马其昶的专家。

孙教授在点校《抱润轩文集》时,千辛万苦复印了宣统元年石印本《抱润轩文集》10卷、民国12年北京刻本《抱润轩文集》22卷、北京师范大学图书馆藏《马其昶文稿》抄本,还自藏了1936年吴常焘校刊的《抱润轩遗集》。点校历时四年,其间艰辛,孙教授以寸心唯知概之。

《桐城派马其昶<抱润轩文集>点校前言》一文,特别提到了宣统元年安徽官纸印刷局石印本《抱润轩文集》10卷,厘定全书体例的是沈公、李公,稽校原文及校字的是张介尊,协助校录的是潘勗。孙教授认为,此本无一语提及马其昶,而马其昶亦“一言不发”,其中必有深意。探其究竟,孙教授以不好妄猜而悬之。

其实孙教授想说的,是民国12年北京刻本《抱润轩文集》22卷,虽然亦无马其昶本人的序跋,却有陈三立与王树柟的序及一干名流的题辞追捧。王序中提及“君手勒其文”,说明此本为马其昶自己手定,反映了马氏自己的编辑思想。所以点校《抱润轩文集》,当以此本为底本,庶几符合作者的原意。

孙教授的说法是无懈的,因为仅从厘定的1917年到正式刻行的1923年,或从马氏文章起自1876年以讫编定终结,均支持对底本的择定。而 “庶几符合作者的原意”,则是孙教授治学的谦逊。

孙教授耿耿于怀的,是马其昶的一言不发。而引用“君手勒其文”时,则欣欣然。言下之意,马其昶的首肯才是择定版本的重要考量。我对马其昶的手勒其文固然欣欣然,而对马其昶一言不发,却有自己的猜想。

1906年到1911年的安徽,五年换了三任巡抚,分别是恩铭、冯煦、朱家宝。而一位叫沈曾植的,在安徽的这五年,从提学使做到布政使,再到提学使兼署布政使,一度还出任护理巡抚,既是硕学通儒,也是一位权势炙手的官员。1908年,马其昶进京充任学部主事,就是冯煦和沈曾植的共同举荐。沈曾植更是将马其昶的文与姚永概的诗,推为“皖之二妙”。1909年冯煦去职,沈曾植护理巡抚,《抱润轩文集》10卷的付之剞劂就在此时。厘定体例的嘉兴沈公,非沈曾植莫属。而指定安徽官纸印刷局承印,显然也是这位沈公的授意。看来,大恩不言谢,才是马其昶一言不发的深意。

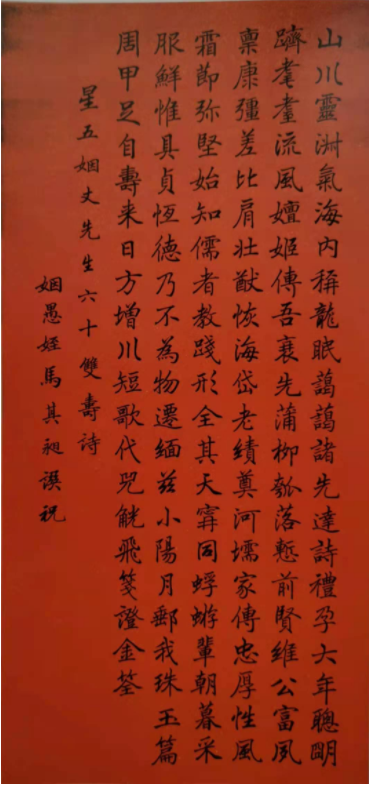

我手头上,就藏有宣统元年石印本《抱润轩文集》10卷,而且是马其昶的签名本。受赠人姚星五,是姚永朴、姚永概的族叔、民国十年《桐城麻溪姚氏宗谱》的纂修人,时任冀南道观察史,和大总统徐世昌的弟弟徐世章是同年至交。姚星五周甲大寿时,马其昶奉献寿屏一帧,随妻弟姚永朴、姚永概称谓,款署姻愚姪,无论内笺还是裱工均属一流。而此次赠书,特别提及此本为沈方伯写印,既是对沈曾植及姚家长辈的敬重,也是对“拙稿”《抱润轩文集》石印本10卷的满满自信。聊作妄猜,庶几符合作者及方家之意乎?

马其昶送给姚星五的寿屏,我得自天津的一位资深藏家。同期而获的,就是马其昶的宣统元年石印本《抱润轩文集》10卷签名本,另有至德周馥,桐城方寿衡、光开霁写给姚星五的对联,亦见这位身居津门的姚氏,在皖江一带的声望。

当年的“班花”,多年未曾得见。而百年前的马其昶,倒是常常邂逅。前些年,香书轩藏札散出,我拍得叶坤厚、叶伯英、余诚格、陈际唐等一批,其中就有一通马其昶的。去年整理董引之资料,无意中又发现一通马其昶的信札:

伯愷、仲棐贤甥如晤:

吾来此两月,思念汝等未尝一日去怀,汝等亦颇念我耶?过沪上与萧敬孚先生作一夕话,知其长女极贤且才,因选壻过慎,至今待聘于家,年近三十矣。吾意欲为仪叔作伐。敬孚先生为吾乡宿学,且女有淑德。仪叔如欲续弦,似不可失此嘉偶。匆匆不及作书望上告

尊甫,请其函致仪叔,代达鄙意,即将此书附寄一览亦可。生平不妄言,亦仪叔所素知也,谐否,速以数字见复为要。吾近状,具家书中阅之可悉。

两甥诗文能手写寄我,一慰客怀乎。晤庆公及他故人,均望致意。

其昶手启

有意思,这位马其昶不仅修学著文、教书育人,还拐弯抹角的替人作伐。男方是马其昶姐夫方鞠裳的弟弟仪叔,待字的是藏书家萧敬孚的女儿。方鞠裳以部郎供职京师,是个官场人物。而通过伯愷、仲棐两个外甥从中传话,即便缘分不到,倒也不失长辈们的颜面。这个马其昶倔是倔,不过倔得有点可爱。