随感|《黄帝内经》如何预示男女性不同的生命密码

金日光语录

《黄帝内经》中暗示的生命密码

从天癸到基因:现代科学与《黄帝内经》共同揭秘女性为何更长寿

问题的起因

最近,一篇题为《男女之间谁的寿命长?》的文章引发了热议。大家众说纷纭,也有群友转而问我:《黄帝内经》中对此如何解读?

《黄帝内经》及一系列中医医典中确实有理论依据支撑该观点。当年在全国政协时,钱学森钱老、王光美常委、冯理达院长、林佳楣主任等前辈也曾探讨过此事。

冯院长回忆,她在苏联留学时,当地的教授们就提出过一个观点:男性因其生理特性,性能量消耗巨大;而女性在四十多岁后停止生育,能量消耗减少,同时持续接受男性的能量滋养,因此寿命更长。

图片来源:scmp.com

然而,钱老对“男性性能量消耗究竟多大”这一说法存有疑虑,他建议我们从《黄帝内经》的源头去寻找答案。

我和北京化工大学的同仁们就此进行了深入研究,并且发现了一系列规律。

生命节律中的天机

《黄帝内经》通过阐述男女生命节律的根本差异,给出了这个问题的答案。核心在于名为“天癸”的关键物质。

“天癸”,可以理解为一种源于先天之精、由后天水谷精微滋养而成的生命精华,它主宰着人体的生长、发育与生殖,会随着年龄变化而成熟、充盈、消亡。

《黄帝内经》中明确指出,男女之间,“天癸”的运行周期截然不同。

女性“七年律”

以静待时,以藏养生

《素问·上古天真论》描绘了女性的生命轨迹:

“女子七岁,肾气盛,齿更发长;二七而天癸至……七七,任脉虚,太冲脉衰少,天癸竭,地道不通,故形坏而无子也。”

解读: 女性的生命以“七年”为一个节律。14岁(二七)时“天癸”成熟,49岁(七七)时“天癸”枯竭。

这意味着,女性生命能量从成熟到生殖衰竭的周期为 35年(49-14)。之后,身体便转向“藏养”模式,能量消耗大幅降低。

男性“八年律”

如火之旺,其耗也速

同一篇章有记载称,男性的生命节律遵循“八年”的周期:

“丈夫八岁,肾气实,发长齿更;二八,肾气盛,天癸至……八八,则齿发去,天癸尽矣。”

解读:男性的生命以“八年”为一个节律。16岁(二八)时“天癸”成熟,生殖功能可以一直保持到64岁(八八)。

如此算来,男性的生命能量盛衰周期长达 48年(64-16)。

节律背后的生命能量

《黄帝内经》通过两种不同的节律,解释了不同的生命能量“燃烧模型”:

女性的生命能量如同“文火慢炖”,燃烧35年后转入休息模式,为长久的生命留下了更多储备。

男性的生命能量更像“武火急攻”,旺盛地燃烧48年后,消耗的速度与总量都远超女性。

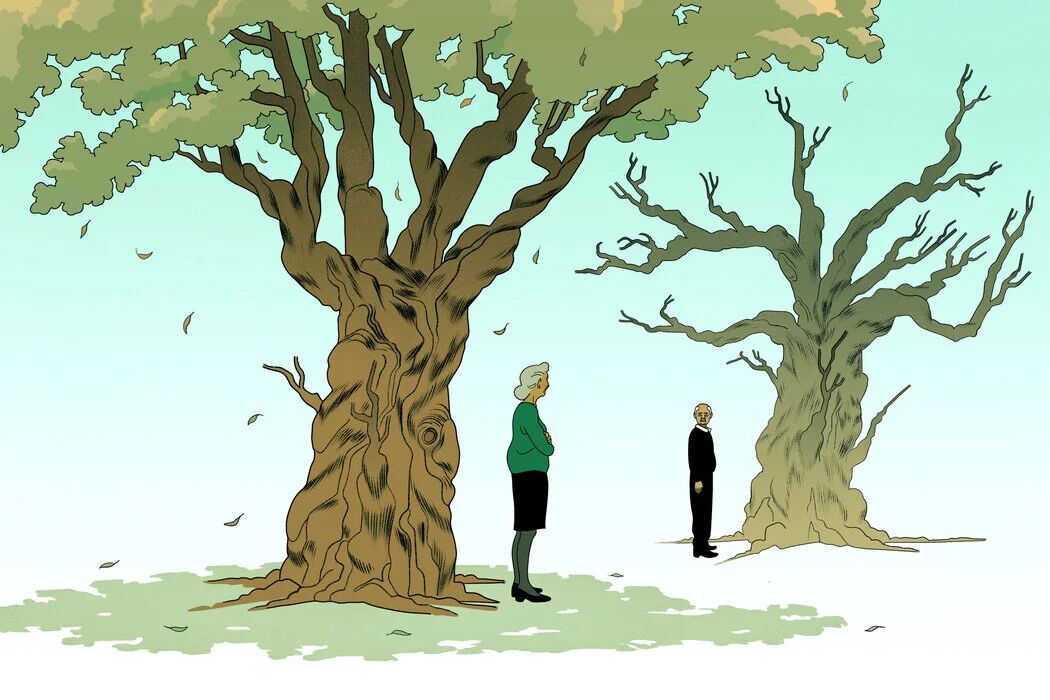

图片来源:nytimes.com/Bianca Bagnarelli

这种先天设定的不同“能耗模式”,决定了男女最终的寿命差异。

女性的节律缘何更利于长寿?

《黄帝内经》从“阴阳”与“精气”两个维度,进一步解释了这种差异。

维度 | 女性(阴) | 男性(阳) |

阴阳 属性 | 阴主静、主守、主藏。如同大地,能量内敛,厚德载物。 “静”与“藏”的特性,决定了生命能量消耗更平缓,更善于蓄积与涵养。 | 阳主动、主泄、主耗。如同天空,运行不息,能量外放。 “动”与“泄”的特性,决定了生命能量消耗更快,更易向外发散。 |

精气 消耗 | 《黄帝内经》认为“妇人以血为本”。 血属阴,特性是“满则溢”。月经虽是消耗,但也形成了一个定期的疏泄通道,使身体得以“以通为用”。同时,女性更直接的情绪抒发,也是一种情志上的“疏泄”,有助于减少内伤。 | 《素问·金匮真言论》指出,“夫精者,身之本也”。“精”既指生殖之精,也泛指生命的精华物质。无论是体力竞争、社会竞争还是房事,都直接消耗肾精。过度耗散,则根本动摇。 |

社会与情志 | 情绪疏导更直接。“哭”等宣泄方式符合其阴柔本性,是有效的压力释放阀。当然,若长期忧思,也会导致“肝郁气滞”。 | 社会角色致内耗。传统上男性承担更多社会责任,长期的思虑、焦虑、压抑,更易导致“肝气郁结”、“心火亢盛”,暗中耗伤气血。 |

现代科学印证

日常经验中,男性似乎更强壮,但统计数据显示女性更长寿。这种看似矛盾的现象,可以用“油灯”做比喻:

女性的生命之灯: 灯芯较细,火焰温和,燃烧缓慢而持久。油灯设计精密,冗余度高(如更强的免疫系统)。

男性的生命之灯: 灯芯更粗,火焰旺盛,初看更亮、更有力,但燃烧迅猛,油耗更快。

最终,看似火光不够亮的灯,燃烧的总时间往往更长。现代科学也从基因、激素到免疫系统,为这个比喻提供了坚实的证据。

维度 | 女性(阴) | 男性(阳) |

染色体 | 双X染色体“备份”机制:一条X染色体基因缺陷时,另一条可弥补,显著降低了遗传病的风险。 | 单X染色体“无备份”:X染色体上的基因缺陷无法被纠正,是生物学上的“设计短板”。 |

激素 影响 | 雌激素:有助于维持血管弹性,降低“坏胆固醇”水平,为心血管系统提供天然保护。 | 睾酮:驱动更高的攻击性和冒险精神,但也抑制了免疫功能,并与更高的意外伤亡率、心血管风险、胆固醇水平相关。 |

免疫 系统 | 更强大的系统: 免疫系统更活跃,能更有效地抵抗感染和清除癌细胞。 事物均是一体两面,在对抗致命威胁(感染、肿瘤)上优势明显的同时,免疫系统也易导致自身免疫病(如类风湿关节炎、狼疮)。 | 相对较弱的免疫反应:在对抗外部病原体时,反应速度和强度通常不及女性。 |

行为 模式 | 更低风险的生活方式:传统上吸烟、酗酒率更低,更注重健康饮食,更愿意就医,社交网络更紧密,善于通过倾诉缓解压力。 | 更高的风险暴露:更可能从事危险职业,在意外事故中死亡率更高(自童年起就可以观察到差异)。此外,男性倾向于压抑情绪,不向外寻求帮助,致使“小病拖成大病”,心理层面如有问题也会越发严重。 |

将现代科学的发现与《内经》的古老智慧结合起来,我们可以发现:

《黄帝内经》的“七年律”与“八年律”,恰好对应了生物学上女性更节能、男性更高耗的生命模式。

《黄帝内经》的“阴静阳动”之分,解释了为何男性在行为上更倾向于冒险与消耗,而女性更倾向于内敛与守护。

因此,女性的长寿,并非源于她们比男性“更坚强”,而是从基因蓝图到生理设计,再到能量代谢模式,都遵循着一种“生存优先”的内在策略。

而男性的生理设计与社会角色更偏向于“表现优先”,比如追求更强的力量、更高的竞争力和更快的爆发力。这些特质体现在生命长度上,反而成为了过早耗尽能量的因素。

当年,我和北化大同仁们基于《黄帝内经》的相关解读,获得了政协中包括钱学森在内各位的普遍认同。

可以说,《黄帝内经》早已从生命的底层逻辑中,暗示了男女寿命差异的奥秘。而且,其中得出的结论与现代医学和人口统计学所观察到的现象不谋而合。

图片来源:Unsplash

结语

女性的整体长寿优势是宏观统计的现实,但也并非不可撼动的铁律,尤其是在个体层面。

因为行为、认知与社会环境都处于变化之中。生物学上的差异(如XX染色体的备份机制和雌激素的保护作用)是女性长寿的坚实基础,然而,行为模式的趋同(如男性吸烟率下降)、健康意识的提升等,都可以成为缩小男女寿命差距的影响因子。

脱离对男女寿命“平均值”的讨论,我们也会发现一个更复杂的个体情况。一项覆盖全球200多年的数据显示,每4个男性中就有1到2个(概率为25%-50%)会比随机配对的一名女性寿命更长。

男性如何才能跑赢概率?数据显示,后天的社会支持与知识赋能非常重要。已婚男性比女性长寿的概率(39%)要高于未婚男性(37%);而拥有更高学历的男性长寿概率也更高。这背后,是稳定的社会关系、更高的健康素养和社会经济地位所带来的,它们构成了对抗生理风险的有力缓冲。

这也告诉我们,与其受不同性别存在年龄差异的观点影响,不如从注重个人健康出发。生物的先天设定划定了生命的起点和边界,但生活方式、行为习惯与社会的变化发展,可以很大程度上决定生命的长度。这,也许可以成为超越天命的真正智慧。

常州《黄帝内经》当代科学解读馆

主持人:金日光

2025年10月13日