金日光教授:天然抗艾的基因,为何在东亚人群中如此罕见?

金日光语录

天然的抵抗艾滋病的基因,为何在东亚人群中如此罕见?

正视我们在抗艾基因上的遗传特点,构筑坚固的“行为防线”,同时采用有效预防手段。

问题的起因

最近,常有朋友探讨国内的艾滋病防治形势。根据国家疾控中心数据,截至2022年底,我国报告存活的艾滋病感染者已超过120万人,虽然阴滋病目前没有明确医学定论,但如果将其一同纳入考量,人数可能更多。防治工作面临巨大挑战。

有些群友问我如何看待这个问题?在我看来,最大的问题之一是性教育没有跟上,大家对人群的遗传易感性不够了解。

提到易感性,就要从一个名为CCR5的基因说起。

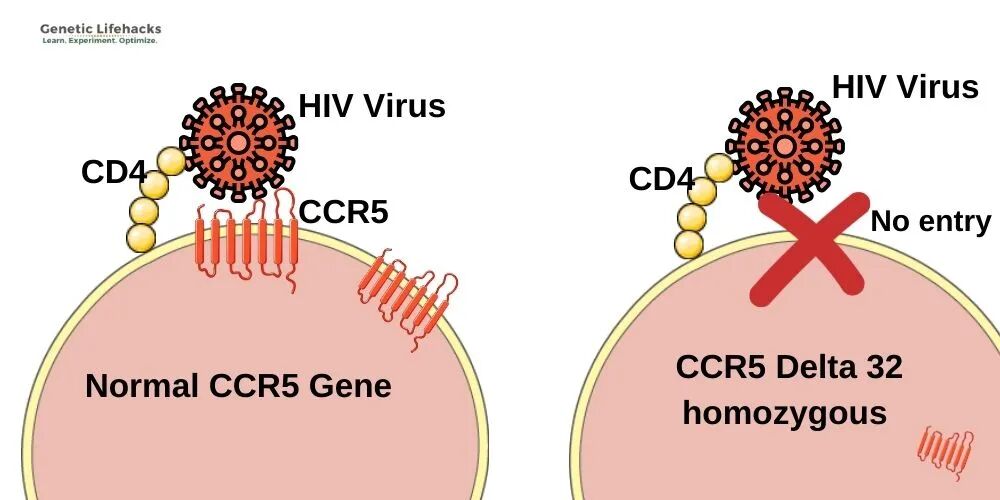

CCR5基因概念:当HIV-1病毒攻击人体免疫细胞(主要是CD4+T细胞)时,它需要借助细胞表面的两个“把手”才能进入,一个是主要的CD4受体,另一个就是CCR5共受体。

CCR5-Δ32是一种基因突变(指CCR5基因编码区第185位至第218位之间缺失了32个碱基对),它会导致细胞无法产生功能正常的CCR5共受体。这样一来,病毒就失去了进入细胞的关键“把手”,携带该突变基因的人因此对主流HIV-1病毒株具备天然的抵抗力。

不携带CCR5-Δ32(左)更容易感染艾滋,携带CCR5-Δ32(右)更不易感染艾滋。

图片来源:geneticlifehacks.com

CCR5-Δ32基因突变分布特点:科学研究表明,CCR5-Δ32基因突变在世界不同族群中的分布差异巨大。在欧洲白人中,突变携带者比例可达10%左右,而中国人中,这一比例极低,通常低于1%(汉族在0.12%-0.16%区间)。

从遗传学角度看,这意味着我们大部分人天然缺少这道“基因防线”,是HIV的易感人群。

一、CCR5-Δ32突变的分布差异

CCR5-Δ32基因突变的频率在全球范围内存在显著的地理和族群差异,具体表现如下。

中国各族群情况 | 汉族:突变频率极低,数据普遍显示在0.12%至0.16%的范围内。 |

维吾尔族:因其族源历史,突变频率显著高于汉族,大约为3.48%。 | |

蒙古族:突变频率高于汉族,约为1.12% | |

其他少数民族(如藏族、彝族、佤族、瑶族、普米族等):突变频率与汉族相近 |

全球范围内,CCR5-Δ32基因突变的频率差异更大。研究显示:

欧洲白人拥有全球最高的突变频率,尤其北欧地区可超过10%。

非洲人中,存在该突变的案例极为罕见,基本未检出,因此是最易感人群,传染情况也最为严峻。

亚洲人总体普遍处于低水平,大多低于1%。

图片来源:Animated Healthcare Ltd/SPL

此外,虽然人体内还存在其他可能影响HIV感染或病程进展的基因(如CCR2-64I、SDF1-3’A等),但它们提供的保护作用十分有限,远不能与CCR5-Δ32的直接抵抗效果相提并论。

二、基于遗传背景的公共卫生建议

认识到我们人群的遗传易感性特点,并非为了制造焦虑,而是为了更加明确预防工作的极端重要性。

对此,我主要有以下几点建议。

调整宣传策略,普及科学知识

公共卫生和教育部门应向公众科学地普及艾滋病遗传易感性的知识。

重点在于强调:正因为我们缺少天然的“基因盾牌”,才更需要构筑坚固的“行为防线”。同时,也应大力推广安全性行为、定期检测等核心预防信息。

明确预防重点,切勿心存侥幸

必须让公众了解,除了CCR5-Δ32之外,其他基因突变提供的保护作用微乎其微。

因此,任何人都不能心存侥幸,唯一的有效预防手段是采取切实可靠的防护措施。

正视青年群体的挑战与需求

当前,青年学生已成为艾滋病预防工作的重点人群之一。公共卫生策略需要与时俱进,正视当代年轻人的社会交往和婚恋观念变化。

因此,在宣传教育方面,应通过他们易于接受的渠道和方式,提供非评判性的、科学、友好的性健康教育和服务,帮助他们做出健康、安全的选择。

图片来源:Everyday Health

三、回归科学理性

在讨论严肃的公共卫生议题时,我们也必须时刻保持科学和理性的态度。

尤其在经历过全球性的健康危机后,各种真伪莫辨的信息更容易流传,引发不必要的社会焦虑。

近年来,网络上长期流传着“阴滋病”现象,其带来的困扰是真实存在的:确实有一部分人群,长期承受着类似艾滋病急性期症状的折磨,严重影响了正常工作与生活。

有传言说目前出现阴滋病现象的人群多达百万人,也有听说过最近从他们的唾液里检测出了艾滋病毒基因小片段。

不过“阴滋病”目前还不是获得医学界承认的、由特定病原体导致的新发传染病。

不争的事实是,黄种人缺少了一道部分族群拥有的天然“基因屏障”。因此,选择科学、审慎的预防行为对我们来说更为重要。

常州《黄帝内经》当代科学解读馆

主持人:金日光

2025年8月28日