常处历史上游、时代前列的“金平湖”该咋补文明缺憾?

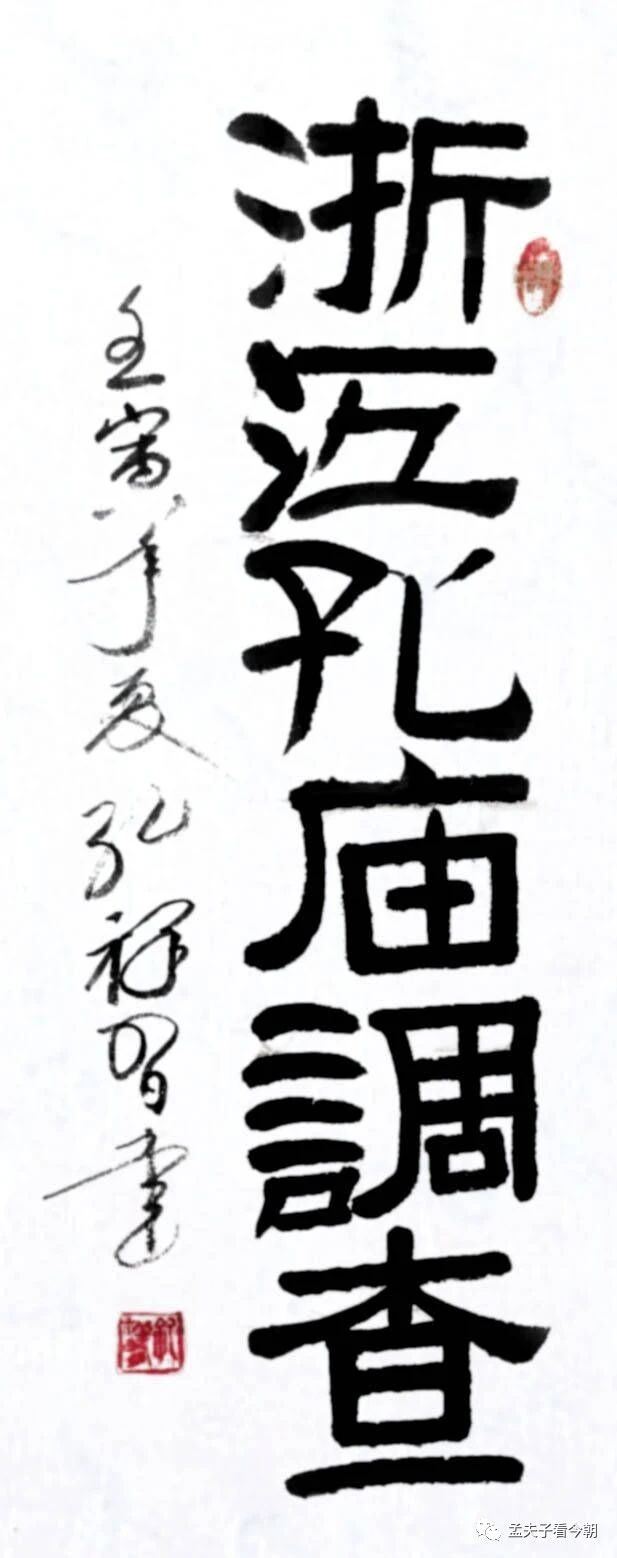

“浙江孔庙调查”之五十九

联合考察:孟万成(浙江省儒学学会副秘书长)、孔万高(浙江省儒学学会会员)、杨根文(平湖市博物馆馆长、副研究馆员)

本文作者:孟万成

上图:2008年平湖市区概貌(原载《平湖市志》);下图:2005年东湖夜景(原载《平湖市志》)。

已故方志学家、原浙江省社会科学院副院长魏桥先生曾这样评说嘉兴平湖:“以其得天独厚的地域优势,品类众多的丰富物产,高产稳产的粮油作物,以及令人刮目的现代工业等等,五百年间常常处于历史长河的上游,时代激流的前列,引人瞩目,受人重视。”作为浙江粮,棉、油的主要产区,其经济发展历来对嘉兴,以至江南及更广泛的地区都有相当的影响,所谓“嘉禾一穰[ráng],江淮为之康;嘉禾一歉,江淮为之俭”。平湖在整个嘉兴地区处于举足轻重的地位,也因其富饶而享有“金平湖”之谓。相对而言,平湖建县时间不太长,却是地灵人杰,后来居上。仅就家族而言,平湖历史上出现过陆氏、胡氏、葛氏、邹氏等世家大族,而被后世称为清朝“天下第一清廉”“理学第一人”“清本朝第一位入祀孔庙”的陆陇其就诞生在平湖,惟有他入祀的孔庙早已不知何往,消失在历史的迷雾中,令人空悲切!

上图:陆稼书纪念馆位于平湖市新埭镇泖口集镇,东侧紧邻上海塘,与上海吕巷镇隔河相望,图为纪念馆内的陆稼书雕像。孟万成摄;下图:2004年9月,平湖市东湖畔的那朵白莲花开了——“李叔同纪念馆”。

古属武原故越地 地陷渐平名平湖

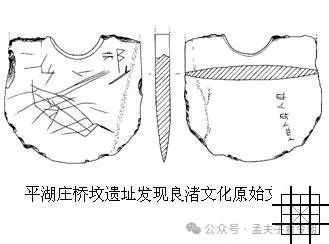

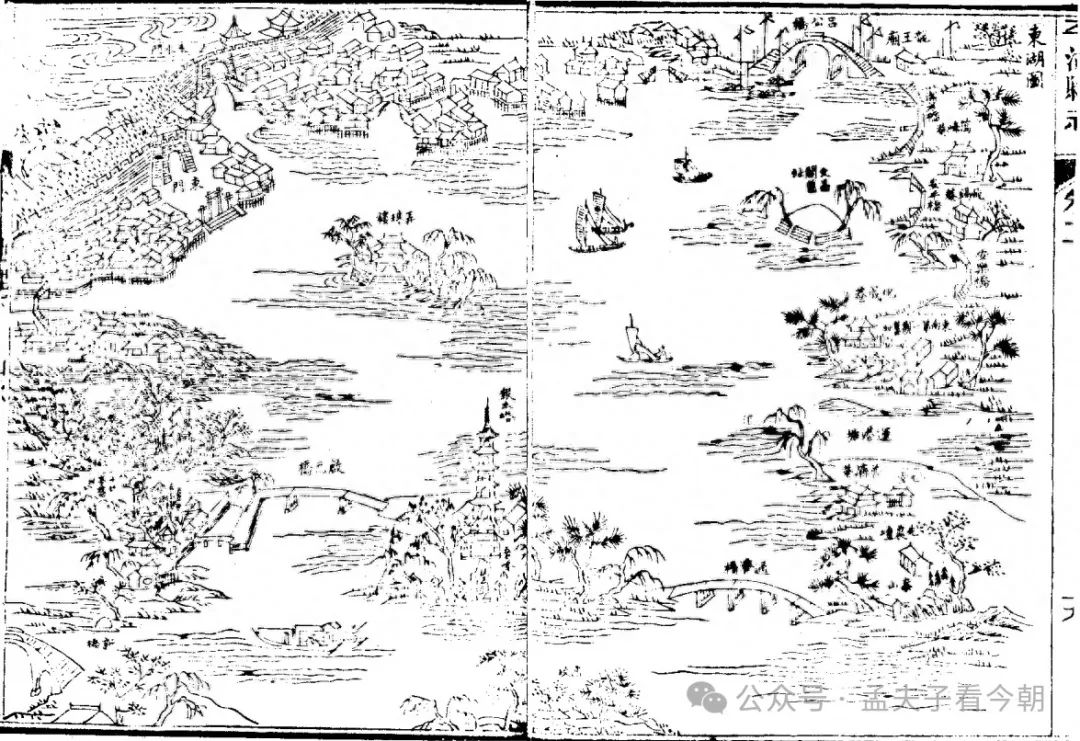

上图:光明日报记者杭州2013年7月8日电 从浙江文物考古研究所获悉,浙江平湖庄桥坟遗址考古有重大发现,在出土的器物上发现大量刻画符号和部分原始文字,经有关专家论证是迄今为止在我国发现的最早的原始文字。这表明大约在距今5000年前,良渚先民就开始使用文字,在那时华夏民族已进入文明时代。经专家破译发现的原始文字。上面是图解:剖腹掏心摘肺;这六个字是:割头剁手刖足;下图:古代东湖(当湖)图。

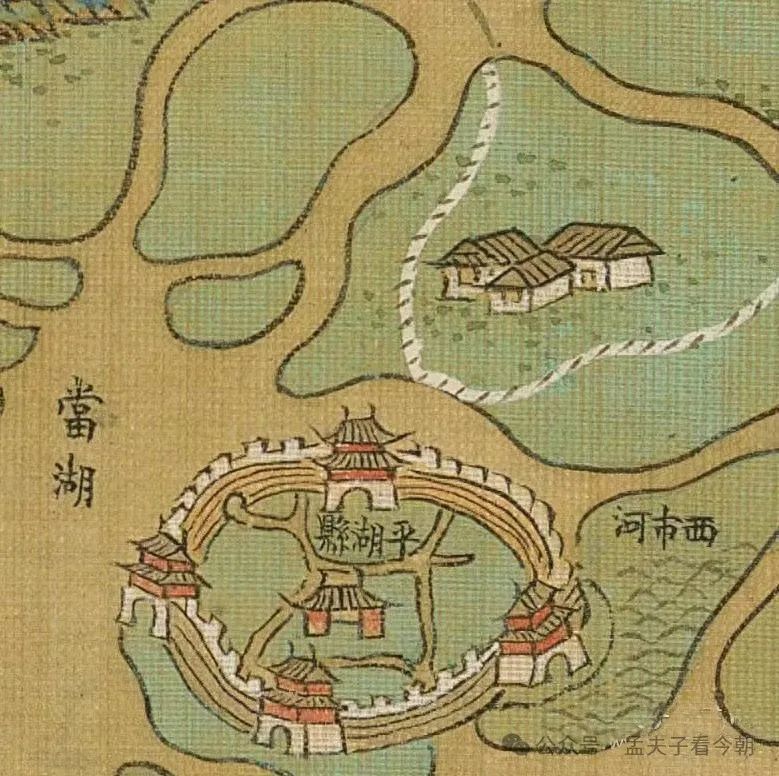

据平湖出土文物考证,距今五六千年前,已有先民在该地劳动生息。春秋时,此地属武原乡地,《水经·沔水注》引《汉书·地理志》:“县有盐官,东出五十里,有武原,故越地也。”因为平湖位于杭嘉湖平原中心地带,吴越争霸时称平原或武原,根据近代学者解释,可能是因为吴越两国常年在此处平原地区交战,因而得名武原。秦王政二十五年(公元前222年)置海盐县,今平湖市境为海盐县之一部分。东汉顺帝永建二年(127年)治陷为湖(即当湖),移治齐景乡故邑山(今乍浦附近)。东晋咸康七年(341年),县治从故邑山移治马嗥城(今海盐县武原镇东南)。南宋宁宗年间设当湖酒库,元仁宗皇庆二年设当湖务,明洪武初设当湖税课局。

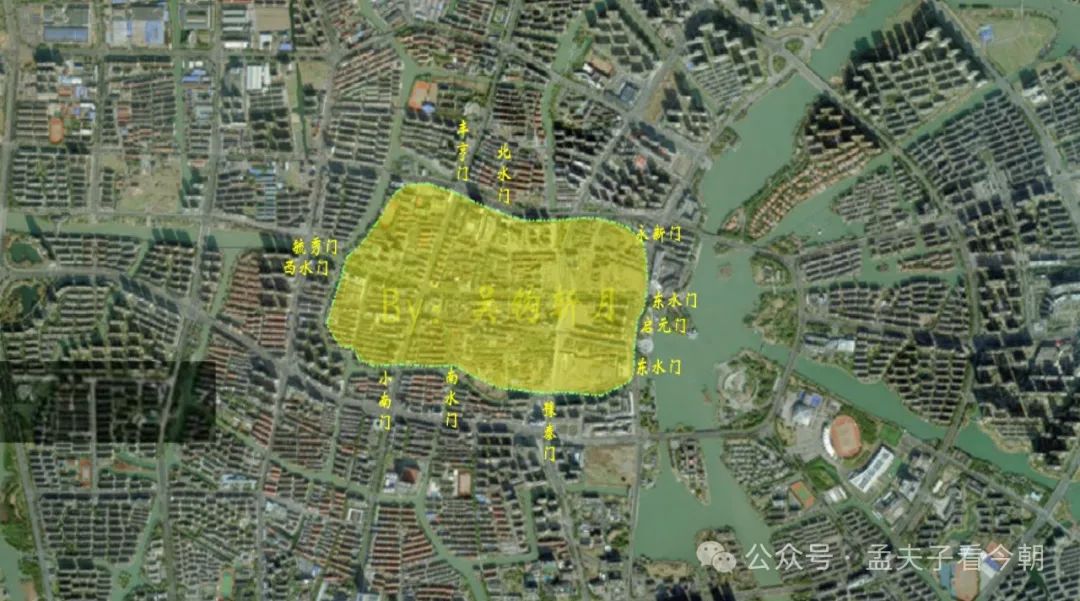

上图:西汉海盐县治设于武原乡,即今平湖以东;下图:平湖明清城池大致范围示意。

明宣德五年(1430年)析海盐县大易、武原、齐景、华亭四乡,置平湖县,因其地汉时陷为当湖,“其后土脉坟起,陷者渐平,故名平湖”。明嘉靖三十二年(1553年)防筑城。清承明制。康熙初,改浙江布政司为浙江行省。九年(1670)设道,平湖县属嘉兴府,隶杭嘉湖道。咸丰十年七月至同治二年十一月间(1860-1863)太平军三次攻克平湖,曾建立地方政权。

上图:清代平湖县;下图:平湖县清代都庄图(原载1991年版《平湖县志》)。

民国23年(1934年)分当湖、永丰、启元、东湖、汉塘五镇,36年(1947年)置当湖、汉塘、东湖三镇。1949年5月11日平湖解放后属城郊区管辖,1950年,调整区乡规模时,划骑莲乡10个村归海盐县,埭乘乡4个村归嘉善县。1951年6月建政为平湖县直属城关镇(原东湖、汉塘两镇农村部份划出),1952年8月仍归城郊区管辖,10月复建县属镇。1958年,建立人民公社时,海盐县西塘公社和嘉兴县钟埭、曹桥公社划入平湖县;1961年,西塘公社仍划归海盐县。1970年,改专区为地区。1983年7月,撤销嘉兴地区,实行市管县体制,平湖县属嘉兴市。1991年6月,撤销平湖县,设立平湖市。

上图:民国平湖县;中图:抗战前夕日军测绘上海周边城市中的平湖县城图;下图:1991年设立“平湖市庆典。

学宫始建于宣德 修补建达40余次

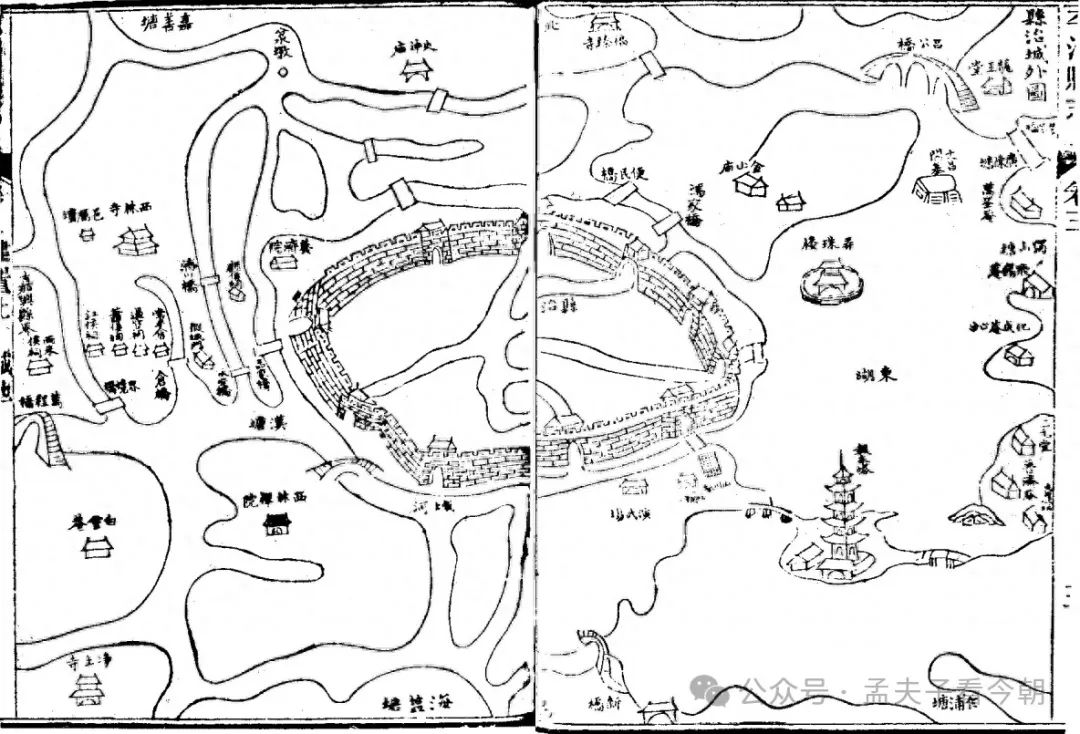

平湖县治城外图。

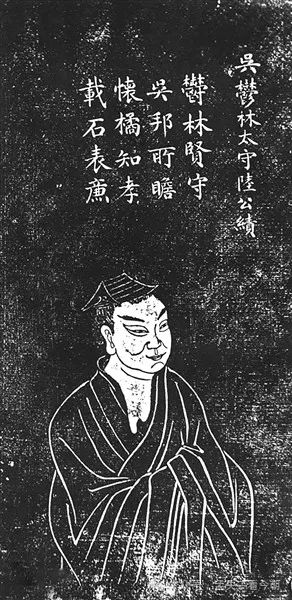

平湖县学(又称儒学)始于明宣德五年(1430)。时吏部员外郎佘亨在县署东250步(今平湖印刷厂、平师附小区域内)定基创建讲堂。九年(1434)县丞孙华暨士绅陆圭、沈昊共建大成殿及东西两庑。学宫自兴建以来屡遭毁坏,前后重建、补建及修缮40余次(见下表)。

平湖县治城内图,红圈内即为儒学学宫(原载1991年版《平湖县志》)。

朝代 时 间 经修(建)人 修、扩、补、重建项目 备 注

明 景泰二年(1451) 知府舒敬重 建膳堂、庖(厨房)、湢(浴室)

天顺六年(1462) 知县张宁改建明伦堂及经义、治事两斋,前为仪门,又前稍东 为儒学门

成化十年(1474) 知县郝文杰建戟门、棂星门,戟门左右建名宦、乡贤两祠,学 宫规制日臻完善

成化二十三年(1487) 知县朱德 立射圃 在山川坛(今孟秀新村)

弘治四年(1491) 教谕林光 构静观亭,建训导署

嘉靖十七年(1538) 知县黎循典 修学官,建启圣词、敬一亭

嘉靖三十二年(1553) 教谕韦銮、训导朱恩、叶蓁 修学门,建魁星楼

嘉靖三十九年(1560) 知县陈一谦 建学仓教谕曾士彦 建教谕署

嘉靖四十二年(1563) 知县顾廷对 修学宫,建塞门,立文明坊

万历九年(1581) 邑人陈增 重建孔庙、两庑 庙遭火灾,延及两庑、戟 门,陈增独自捐

万历十六年(1588) 知县江环 修两庑 两庑、启圣祠、仪门、敬一亭、 龙吟阁遭风灾坍损

万历二十年(1592) 教逾吴锡德 修塞门朱栏 知县黄焰 修敬一亭、仪门、启圣 祠,重建龙吟阁,筑沿河石栏

万历三十一年(1603) 知县王羲民 修建风翥轩

崇祯六年(1633) 教谕方允昌 作泮池 六月,孔庙及两庑遭风灾坍塌

崇祯七年(1634)知县赖垓、举人冯洪业、监生刘亮采 重建孔庙及两庑赖垓留羡 金1000两,刘亮采捐银1000两,冯洪业捐银800两

清 顺治十四年(1657) 知县朱之输、金锻 修龙吟阁 顺治七年龙吟阁遭风 灾坍塌

康熙六年(1667) 学宫占地15.8亩(不含射圃)

康熙十七年(1678) 御史陆光旭 修大成殿 陆光旭捐银500两士绅数人重建 启圣祠,筑围墙 捐资

康熙二十三年(1684) 知县陈时夏 重建明伦堂、龙吟阁,修大成殿 巡抚赵 士麟檄令知县陈时夏次第监修

康熙二十五年(1686) 知县朱维熊、士坤陆洽原等 续建明伦堂、龙吟阁,续 修大成殿 集资重建

康熙五十七年(1718) 邑人胡绍泉等 建韩文公祠

康熙五十九年(1720) 知县林绪光、邑人胡瞻等 疏泮池、筑石栏围池 林绪光 倡捐

雍正七年(1729) 举人徐上法、贡生张逢年、士绅陆奎勋等 修孔庙 邑人胡 绍 泉、俞锡龄等 建柏林书屋(会课公所) 徐上法、张逢年倡捐,知县白坏、方以恭先后监修

乾隆八年(1743) 知县高国楹 修泮池石岸及万仞宫墙 士绅劝输

乾隆二十四年(1759) 候选同知屈天成 修大成殿 知县李纳壁议修,屈天成倡捐

乾隆三十四年(1769) 刑部员外郎屈树荣修学宫,重建戟门 屈树荣捐资,知县 周昭仔监修

乾隆四十七年(1782)兵部侍郎沈初等 修学宫 监生张诰兄弟 重建两庑 沈初等五人倡捐银2900两,张诰兄弟捐银1100两两。知县嵩福监修

嘉庆七年(1802)知县路镦 修大成殿、崇圣祠、名宣祠、乡贤祠及明伦堂

嘉庆八年(1803) 监生张诰 修西庑 张诰捐资

嘉庆二十三年(1818) 知县刘肇绅、教谕章钓沐、训导程梦麟 修经义斋、治 事斋 刘肇绅、章钧沐、程梦麟捐资

道光十六年(1836) 邑人徐光济 修明伦堂 徐光济捐资

同治年间(1861-1874) 士绅徐鼎基等 修建学宫 咸丰末学宫遭兵燹毁损,士 绅集资次第修复 训导汪儒玉 重建训导署 县库拨 款 教谕严嘉荣 重建教谕署 县库拨款

光绪十一年(1885)教谕祝家骥、训导鲍谦暨士绅 修大成殿、两庑、名宦、乡贤 两祠

光绪十二年(1886) 修忠义孝友祠 积历年孔庙岁修租息以及士绅捐资,知县彭润 章监修

光绪三十二年,废除科举,县学遂停,历时476年。

平湖学宫图(原载清光绪一十二年《平湖县志》)

31年培育生员8714 考中举人进士889

上图:平湖新建“东湖八景”之含珠凝暉景区两侧有四组汉白玉雕塑之二:陆绩怀桔;中图:陈列在苏州文庙明伦堂前的廉石(资料图片);下图为三国时期一心为民,清正廉洁,吴国的"廉石"——陆绩画像。

陆绩,汉末三国时期(187-219年),字公纪,吴郡吴县(今苏州)人,汉末庐江太守陆康之子。六岁时随父作客,袁术用桔子招待他们,他只吃小桔,而把省下的大桔带回家中孝敬母亲,这种孝敬尊长的美德在民间广为流传,列为中国古代二十四个孝敬典范之一。陆绩成年后,博学多识,通晓天文、历算,曾作《浑天图》,注《易经》,撰写《太玄经注》。陆绩还是著名清官,官至郁林(郡治在今广西贵港)太守,偏将军,以“廉石”铭世。陆绩任郁林太守时,深得百姓爱戴;卸任时行装简单,买一担笋干,两大缸咸菜压舱,以保行船安全,但还不够重,就请船工从岸上搬一块七、八百斤的大石头压舱,才平安返回故里。这块石头被人们称为“廉石”。陆绩辞官后定居平湖乍浦。

明成化十年(1474),平湖学宫初具规模。至清同治间,先后增建、重建、修缮40余次,规制日臻完备,左为先师殿,右为明伦堂,占地15.8亩,明清设教谕和训导,大多由举人或贡生担任。凡经县试、府试、院试录取即成为县学生员,初入学称附学生员(简称附生),逐步升为增广生员(简称增生)、禀膳生员(简称廪生),统称秀才,禀、增生为县学正式学员,学额有定,附生无定额,平湖县学生员(秀才)学额:明制廪膳生20名,增广生20名,附生无定额,清康熙元年(1662)额定生员15名。雍正五年(1727)起,逐步增至25名,同治十年(1871)额定35名。从明嘉靖十九年至清光绪三十一年(1540-1905),县学生员共8714名。

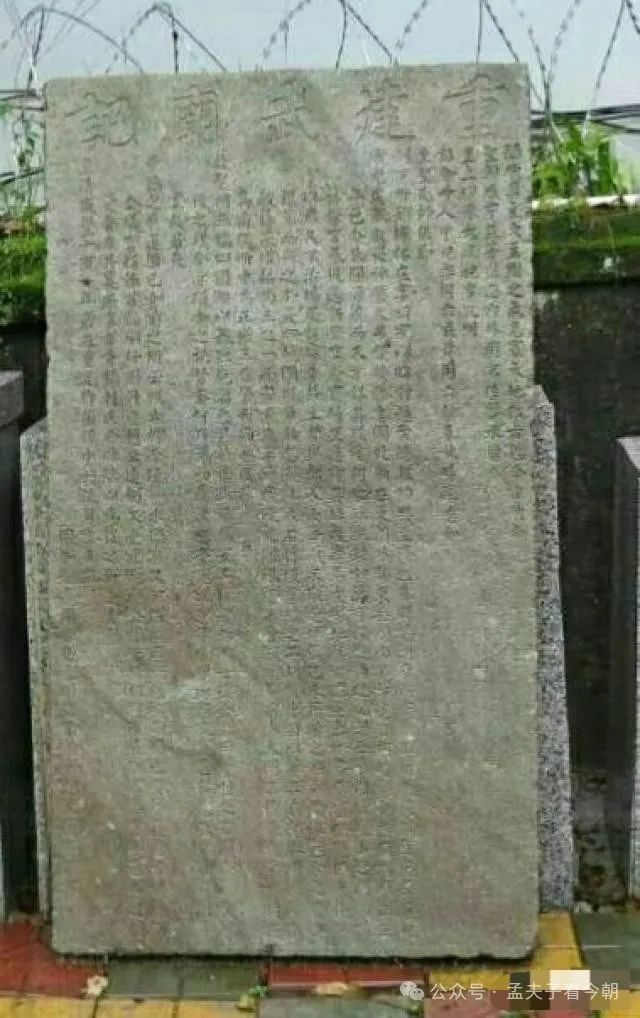

上图:平湖历史文化名人——沈应奎;下图:2017年10月,在浙江温州泰顺县发现一块“重建武庙记”古碑,碑文的末尾写着时间是清咸丰十一年,作者是“同知衔选用知县、泰顺县教谕、平湖沈应奎”(原载“泰顺发布”)。

沈应奎(1821—1895)字小筠,号吉田。赠荣禄大夫学诗长子,附贡生(所谓附贡生,简略地说,就是没有在府县一级的考试中取得秀才资格,而通过纳捐获得的最低层次的秀才资格。但有了这种资格,就有了踏入仕途的机会)。遵例捐纳补官归安训导,泰顺教谕,授云南思安知县。未赴。左宗棠督师闽浙,权泉州知府。宗棠移督陕甘,令主军需,以道员留陕西待阙。任陕西按察使,再迁贵州布政使。宗棠以大学士视师福建,令应奎潜赴台湾,加头品顶戴,授台湾布政使(为建省后首位),护理巡抚。进京入觐,至上海疾作,卒于杭州家中。年七十余。葬林家埭北百步王家小桥。著有《清溪沈氏六修家乘》二十卷。《狄庐吟草》等。

明正统三年至清光绪二十九年(1438-1903),考中举人668名,其中文科608名(含解元8名),武科60名。明正统七年至清光绪三十年(1442-1904),考中进士221名,其中定科209名(含榜眼3名、探花1名、会元2名),武科12名。康熙十八年,考中博学鸿词科1名。

上图:平湖历史文化名人——李叔同(近代话剧活动家、艺术教育家、作曲家);下图:徐悲鸿绘《弘一法师像》。

李叔同(1880-1942),又名李息霜、李岸、李良,谱名文涛,幼名成蹊,学名广侯,字息霜,别号漱筒。李叔同是著名音乐家、美术教育家、书法家、戏剧活动家,是中国话剧的开拓者之一。他从日本留学归国后,担任过教师、编辑之职,后剃度为僧,法名演音,号弘一,晚号晚晴老人,后被人尊称为弘一法师。1913年受聘为浙江两级师范学校(后改为浙江省立第一师范学校)音乐、图画教师。1915年起兼任南京高等师范学校音乐、图画教师,并谱曲南京大学历史上第一首校歌。

县学经费主要来自库银、官绅捐助和学田租息。至清光绪十二年,有学田614亩,由知县掌管,另有田地荡1071亩,其租息主要资助县内生员赴省乡试,归局绅董管理。

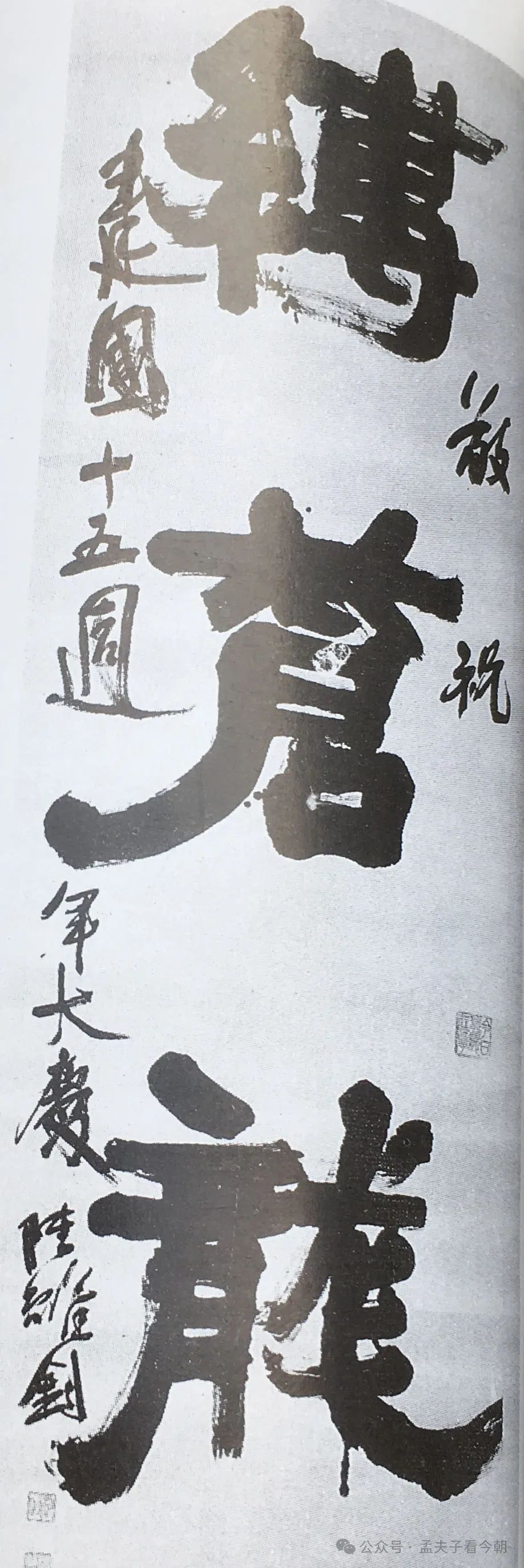

上图:平湖历史文化名人——陆维钊(著名书法家);下图:陆维钊敬祝建国十五周年大庆书法作品——“缚苍龙”(原载《平湖县志》)。

陆维钊,原名子平,字微昭,晚署劭。书斋名庄徽室,亦称圆赏楼,新仓人,是我国现代教育家,著名的书画、篆刻家,同时也是著名的学者和诗人。他独创的“陆维钊体”,在书法界独树一帜,蜚声海内外。晚年以书法卓绝,驰名于世,溶篆、隶、草于一炉,圆熟而精湛,凝练而流动,晚年独创非篆非隶亦篆亦隶之新体--现代 "螺扁",人称陆维钊体,独步古今书坛。是我国现代高等书法教育的先驱者之一。

世家大族出“稼书” “理学、清廉”两第一

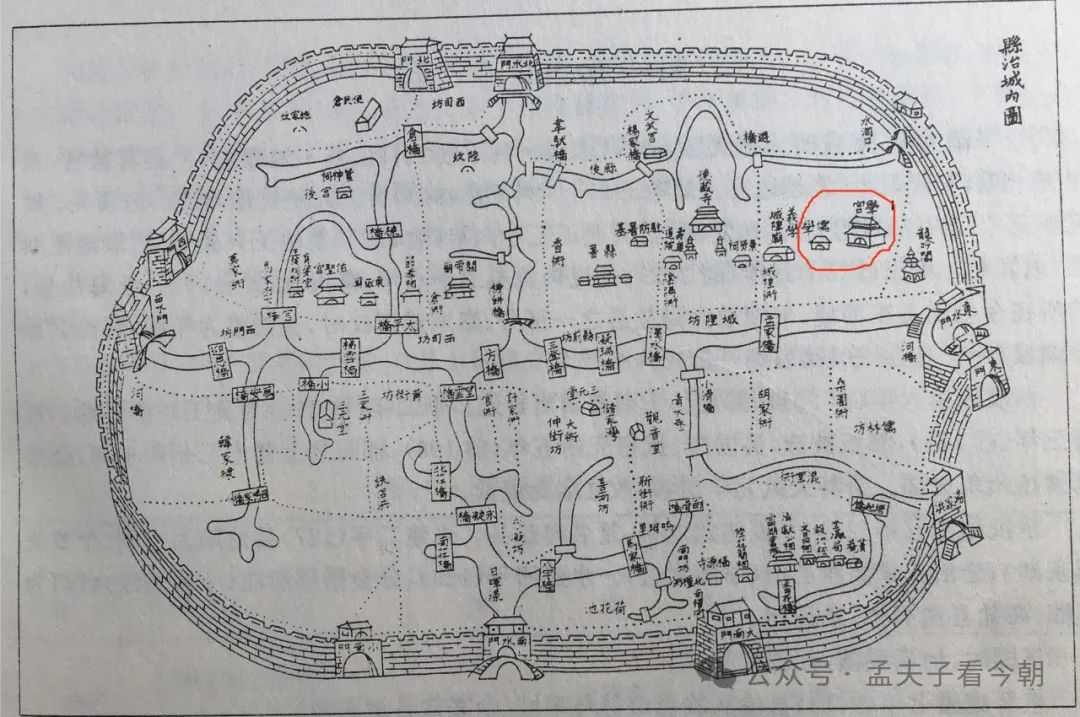

平湖历史文化名人——陆稼书画像。

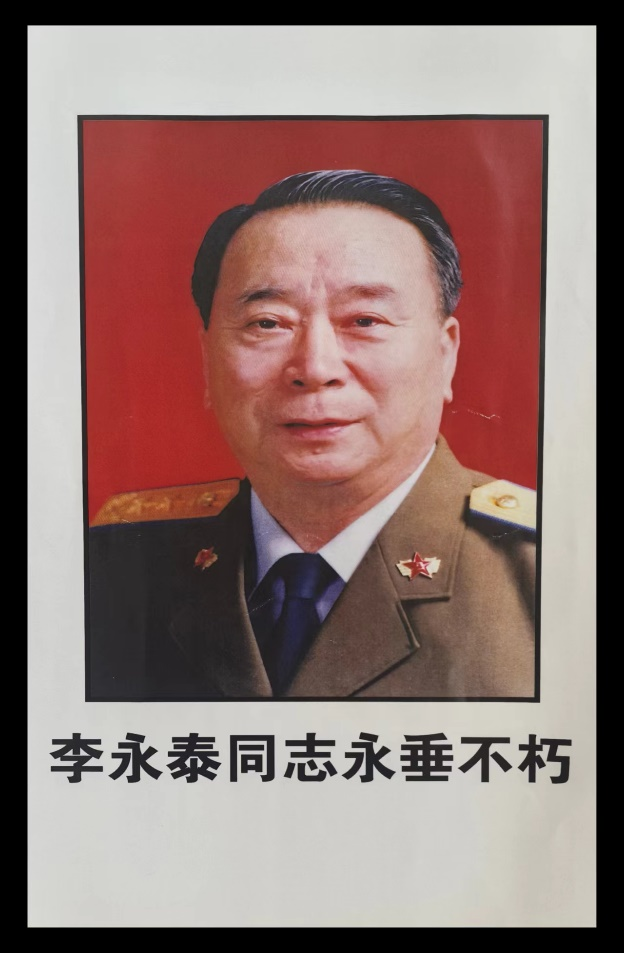

平湖虽建县较晚,但明清两代科举兴盛,人文蔚起,自明宣德五年(1430)至清光绪三十一年(1905),据不完全统计,平湖考取举人668人,进士及第221名,其中,榜眼三名。由此,平湖多世家大族,诚如民国海宁张宗祥在为《孙氏家乘》作序时所言,“当湖文物之美,人士之众,必有故家大族”。陆氏、胡氏、葛氏、邹氏成为著名代表。而这其中,陆氏无疑是平湖自汉唐至明清长期兴盛的家族,陆氏为吴中四大名家,江南多陆氏。平湖陆氏代表人物当推清代从祀孔庙第一人——清官陆稼书。陆陇其(1630-1692),字稼书,康熙九年(1670)进士,学者称为“当湖先生”(平湖别称当湖)。历任江南嘉定县及直隶灵寿县知县,四川道监察御史等职,时称循吏。据《陆氏家谱》记载,陆陇其系唐朝宰相陆贽三十一世孙,家谱赞曰——学贯天人,道宗闵洛。宦海浮沈,于民康乐。百姓攀辕,万户尸祝。偶转言官,廷争谔谔。身后恩纶,空怀云鹤。他为官清廉,出行办公不坐轿而以手驴代步,故有“毛驴县官”之称:他秉性耿真,素不受人财礼,也从不给上司送礼,逢年过节仅书信过问而已;他离任时,只带了几卷图书和妻子的织布机,因而以清正廉洁著称。官场沉浮,跌宕起伏,唯有与民同乐。离职返乡,百姓挽留,万户刻牌祭祀祝愿安康。转为御史,仍刚正不阿,铁骨铮铮。死后得到朝廷无上表彰,为清朝第一位入祀孔庙的先儒,又赐谥清献,加赠内阁学士兼礼部侍郎,再赐祭文,御制碑文。

清代从祀孔庙第一人,清官陆稼书。

《陆氏家谱》赞曰大致评价了陆陇其的事迹,说明他学识渊博,学贯东西,上知天文、下知地理,理学崇尚“二程”(程颢、程颐)和朱熹。陆稼书是清代著名的理学家,学术专宗朱熹,被清廷誉为“本朝理学儒臣第一”。他尊崇朱喜理学、力辟王守仁心学的更要甲提代表,享有“醇儒第一”“传道重镇”的盛誉。他亲身经历明清鼎革,目睹王学末流之猖狂。所以,他的一生除了居官尽职、开馆授课之外,一以昌明学术、端正人心为己任。通过评析儒家学说的发展与演变,他对学术正误盛衰与国家社会的兴衰存亡之关系有自己的认识。在对明亡清兴朝代替移的政治学术反思中,痛切地指出明代的覆亡皆因于阳明心学的兴盛泛滥,以及程朱理学的消沦式微,于是他私淑明末清初桐乡名儒张履祥,主张当今之为学当尊崇程朱理学,力黜阳明心学,只有这样才能达到是非明而学术一、人心正而风俗淳。同时,他又详辨了汉、宋之儒的学术轻重得失,重倡了儒学思想的道统正脉,强调朱熹之学集秦后诸儒之大成,实是孔子之学,今之学者宗本朱子之学即为正学,不宗朱学即为异端。他自誉维护程朱、辟黜陆王,比之于孟子拒杨子、墨子。在给友人信中,他说人应当读朱子《近思录》,“人生自少至老,不可须臾离”。在阐述光大朱子理学过程中。陆陇其驳斥王学之空疏流弊,主张学术必须致于实用。

上图:位于平湖市新埭镇泖口集镇的陆稼书故居——三鱼堂;中图:陆稼书纪念馆与三鱼堂相距不远,东侧紧邻上海塘,与上海吕巷镇隔河相望;下图:陆稼书纪念馆内的陆稼书塑像。孟万成摄

陆陇其是鲠直而恬淡的人,所以做官做得不得意,自己也难进易退。为官之余,其善作甚多,有《读礼志疑》、《灵寿县志》《松阳讲义》《三鱼掌集》等,宦游归家后,还开设“尔安书院”进学授课。在平湖新埭镇,近年发现了陆稼书家族祠堂。该祠堂位于新埭镇泖河村泖口自然村,坐北朝南,砖木结构,三合院式,由北侧正屋和南侧东西厢房组成。正屋砖木一层,面宽五间,进深三间。硬山顶,明间梁架为抬梁式,五架梁,前后带双步;山墙穿斗式,九檩。柱下垫鼓状石础、覆盆。厢房面宽两间,进深一间。三百年来,陆家忠孝之风给人杰地灵的平湖留下了宝贵的精神财富,历久弥新。

上图:陆稼书家族祠堂;下图:陆稼书家族墓地牌坊。

“重视文保”欠副实 酿成悲剧难弥补

与原平湖孔庙学宫相邻的解放路与环城东路市河景观地带景致。孟万成摄

平湖是浙江省境内建置较晚的县份,但因富饶而享有“金平湖”之誉,从地方志的修纂来说、平湖县亦位列在前,为省内多数市、县所望尘莫及。据当地文保部门负责人对外宣称:“平湖文化底蕴深厚,政府对文物保护一直以来都非常重视,这几年修缮了大量的文物,全市上下保护文物的意识越来越强,社会参与文物保护的氛围也越来越浓厚。”据介绍,平湖市社会参与文物保护的形式越来越多样化,包括业余文保员看护文保单位、文保点,文博场馆的志愿者服务,人大代表、政协委员等的提案议案与社情民意,老干部、老教师、群众的来信来电,以及网民通过微博、微信等方式向文保部门反映问题、提供信息,还有平湖籍乡贤的参与等。

与孔庙学宫相邻的城隍庙(上)如今整治一新,成为平湖地域内现存年代最早,价值最高的一座砖木结构传统古建筑,并被公布为市(县)级文物保护单位。而它右边的孔庙学宫原址(下)却沦为房地产项目的建设工地。孟万成摄

而孔庙,是纪念和祭祀我国伟大思想家、政治家、教育家孔子的祠庙建筑,历代封建王朝对孔子尊崇备至,从而把修庙祀孔作为国家大事来办。从祀文庙亦即配享孔庙,古代文臣把能够从祀孔庙看作是一生中最大的殊荣,有清一代的两百多年中,也只有三人得到如此殊遇。可作为拥有最后一位入祀孔庙的陆陇其之平湖,并未珍视这来之不易的荣誉,其孔庙学宫遗迹早已荡然无存,鲜有人能道出个中原委并为之复建呐喊呼号,徒唤“金平湖文博华彩”之名浪荡,耗资51亿元新建“东湖八景”,如今人们只能默默地站在“含珠凝暉景区”其侧面的那组“文庙讲学”汉白玉雕塑前凭吊、伤感,心情是十分复杂的,禁不住会想:要是拿1个亿的零头来复建孔庙学宫这个无与伦比的文化地标岂不妙哉!

平湖市耗资51亿元新建“东湖八景”之“含珠凝暉景区”内的“文庙讲学”汉白玉雕塑(上)和“南村书堆景区”(下)。图自“寻梦游仙的游记”

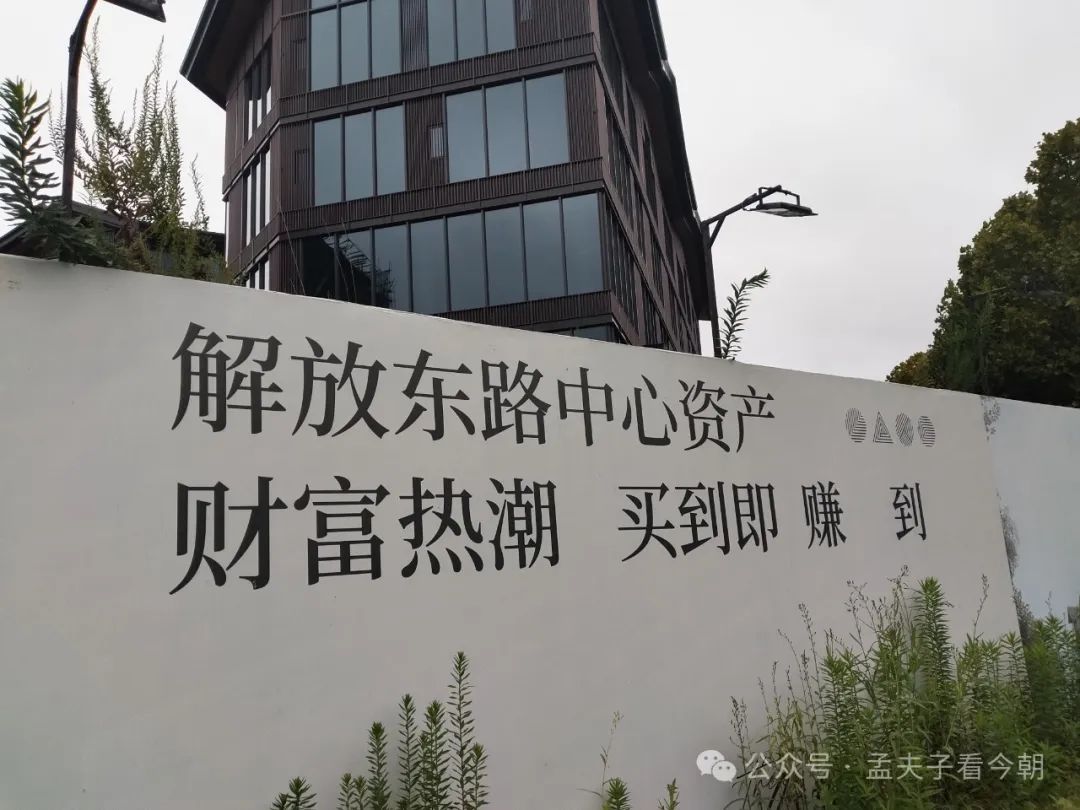

与此同时,与原孔庙学宫相邻的城隍庙却是整治一新,该古建筑历经数百年岁月和战火洗礼,幸存了下来,成为平湖地域内现存年代最早,价值最高的一座砖木结构传统古建筑,并且早在1984年被公布为市(县)级文物保护单位。而孔庙学宫原址这块文明圣地今已成了房地产开发的“平湖源”,广告噱头十足——“六百年文明街巷,新时代潮玩天街,解放东路中心资产,买到即赚到”,该房地产开发项目取名可谓相当贴切,可这意味着“平湖文明的源头”——孔庙学宫被彻底堵死了,再也回不来了,呜呼哀哉!平湖此举究竟是废物利用还是暴殄天物呢?是赚得多还是失得多呢?千秋功过,后人自有评说。笔者认为,这是又一起房地产经济打败文明滥觞、文化地标、文物根脉的典型事件,堪称文化遗产灭失的时代悲剧,凸显当事领导、决策者的短视和急功近利,其智慧、才情、胸襟和担当可略见一斑。试问:常处历史上游、时代前列的“金平湖”该如何弥补这个旷世缺憾呢?

平湖孔庙学宫原址这块文明圣地今已成了“六百年文明街巷,新时代潮玩天街,解放东路中心资产,买到即赚到”的“平湖源”房地产开发项目,取名可谓相当贴切,但拿六百年的文明地标换来一大堆钢筋水泥建筑,孰赚孰亏?孟万成摄

“浙江孔庙调查”课题组负责人孟万成和考察队员孔万高在参加于“陆稼书故里”——平湖市新埭镇泖口镇泖河村举行的浙江省儒学学会四届三次代表大会时在陆稼书宦游归家后开设的“尔安书院”(上)及其故居“三鱼堂”(下)留影。

作者简介

孟万成,男,孟子71代孙,昭字辈,谱名孟昭然,中共党员,60后。籍贯河南潢川,生长于浙江庆元。从事新闻报道30余载,长期致力为社会弱势群体代言,系著名维权记者,现已退休。工作之余从事儒学文化研究和孟氏宗亲联谊工作,系中华文化促进会孟子文化委员会常务理事、副秘书长、《天下孟子》杂志总编辑,自媒体“孟夫子看今朝”微信公众号主笔记者,浙江省孟子文化促进会副会长,浙江省儒学学会理事、副秘书长兼《儒学天地》编委。图为孟万成当年在参加原供职报社组织到浙江革命纪念馆举行“七一”党员活动时,在中共早期党员、革命志士、五四运动实际发起人、新闻先驱、毛泽东“真正的老师”——邵飘萍烈士遗像前留影。

“浙江孔庙调查”课题突出贡献者及其奖品展示

获奖者:金建荣(中学教师、乡土文化学者),奖励作品——孟子名言:志,气之帅也(“金紫荆-中华爱国书画名家”·孟祥军)